Service List透過電子顕微鏡(JEM-2100F,STEM,EDX,EELS)

原理及び特徴

一般の光学顕微鏡では可視光を試料に透過あるいは反射させ、ガラスレンズで拡大して観察していますが、数1000倍以上で観察すると像がボケてしまいます。透過電子顕微鏡(TEM)や走査透過電子顕微鏡(STEM)では電子銃で発生させた電子を試料に透過させ、電磁レンズを用い拡大観察します。これは波長の短い電子線を使うことにより高い分解能を得ることができ、数10万倍以上の倍率で観察しても像にボケを生じないからです。

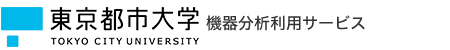

電子顕微鏡はガラスレンズの代わりに電磁レンズを使用していますが、光学系は図1-1に示すように光学顕微鏡とほぼ同じです。また、STEMはTEMに電子線の走査機構を付加したもので、細く絞った電子線を走査したり特定の場所に照射することが出来る光学系となっています。

電子は大気中では数mの距離(鏡体の長さ)を空気分子に妨げられずに直進することが出来ない為、電子顕微鏡では筐体内を10-2Pa(10-4Torr)以下の真空にして用います。 また、試料の汚れを防ぐ目的で10-6~10-9Pa(10-8~10-11Torr)の真空にする装置もあります。

電子銃から放出された電子はコンデンサ-レンズを通して試料に照射され、試料を透過した電子は対物レンズによって拡大結像されます。さらに投射レンズで拡大され、蛍光板上に結像されます。電子の透過力はきわめて小さいものですが、電子の加速電圧によって変化します。加速電圧を200kVにすると、 100kVの場合の1.6倍の厚さの試料まで観察できます。また、走査機構を利用し、細い電子ビ-ムを走査透過して観察すると、試料損傷を軽減させ、更に厚い試料が観察可能となります。しかし、いずれにしても数100nm程度の透過力しかありません。

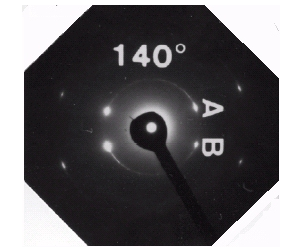

電子顕微鏡では試料の拡大像を得るばかりでなく、電子回折装置として結晶学的な内部構造を研究、解明することや、エネルギ-分散X線検出器(EDX)装着により、微小部の元素分析も可能となっています。これらの機構を利用するとX線回折法では粉末回折しか得られないような微結晶からでも単結晶としての解析ができます。また、マイクロディフラクション法を使うと20nm領域からの電子回折像が得られ、微小結晶体の解析に極めて有効です。

仕様(日本電子:JEM-2100F)

-

電子ビ-ム

加速電圧:80~200kV(4段ステップ切換) -

観察像

蛍光面、CCDカメラ、デジタル画像、写真撮影

(a) 透過像(TEM)

・分解能 格子像: 0.1nm, 点間隔: 0.23nm

・倍率 50~1,500,000倍

(b) 走査透過像(STEM)

・分解能 0.2nm

・倍率 100~1,500,000倍 -

試料

試料寸法 3mmφ以内の大きさ 試料移動 ±1mm 試料傾斜 モータ駆動

〔オプションとして回転ホルダ,二軸傾斜ホルダ(X,Y各+45゜) があります。〕

サイドエントリー方式 -

その他

・X線分析 (微少領域の元素分析)

・電子回折 制限視野回折(カメラ長 100~1,300mm)

高分解能回折(カメラ長 470mm)

・マイクロディフラクション(極微小領域の構造分析)

・スポットスキャン(電子線をスポット状にして走査することで観察する方法)

利点 (a) 厚い試料の透過像撮影が容易です。(例 金属薄膜)

(b) 試料のダメ-ジが少なくなります。(例 生物、高分子など)

(c) 電子照射で動きやすい試料でも止まった像として観察できます。

(d) 全く電子線照射を受けていない視野を最少の照射で撮影できます。

・EELS分析

使用例

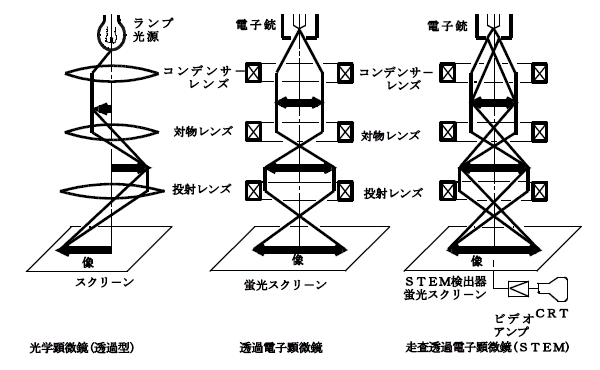

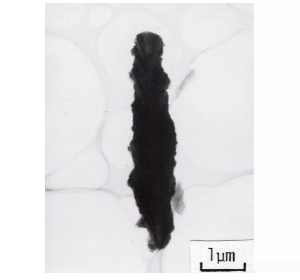

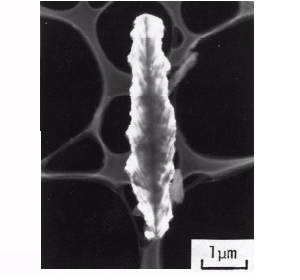

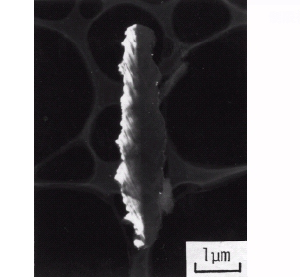

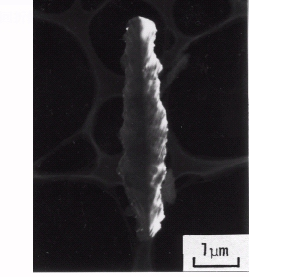

溶剤防止法で生成したセルロース繊維を3,000℃で炭素繊維にし、透過電子顕微鏡観察(加速電圧120kV)した例です。

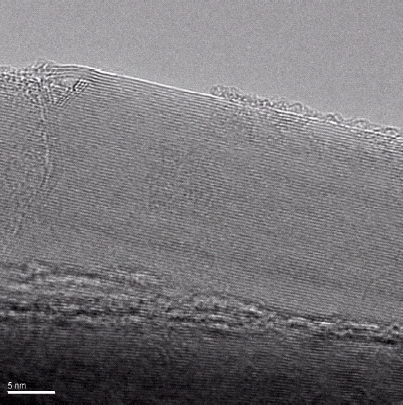

飲み物などに添加されている食物繊維を3,000℃で炭素化したカーボンファイバーの電子顕微鏡像と電子線回折像を観測したものです。

|

|

| 明視野像 | スポットABによる暗視野像 |

|

|

| 制限視野回折像 | |

|

|

| スポットAによる暗視野像 | スポットAによる暗視野像 |

図1-4 制限視野回折による結晶構造の解析(菱山、吉田(明)先生御提供)

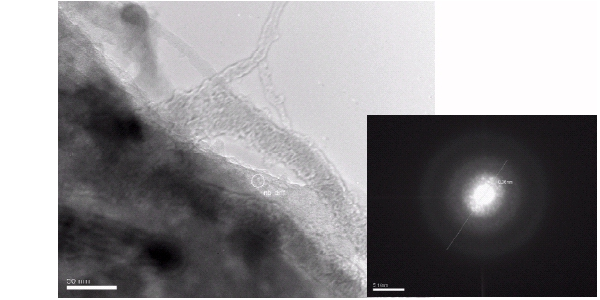

備長炭を2800℃で処理したときにできる黒鉛結晶でbright-field(明視像)と、dark-field(暗視像)、そのselected-area diffraction(制限視野回折)を示します。