Service List紫外可視分光分析装置

原理及び特徴

物質による光の吸収は、赤外線のように分子の振動エネルギ-との共鳴吸収によるものの他に、 その原子や分子の基底状態にある軌道電子が光エネルギ-(E=hν)を吸収して励起状態に移動(電子遷移)することによって起こります。 その吸収の強さは波長によって異なり、吸収スペクトル(吸収曲線)は物質に特有のもので、これを利用して分析を行っています。 本装置は、紫外域175nm~近赤域3300nmの広い波長範囲の分光が可能です。 したがって、本装置により分子、電子等の分光学的研究、発光、吸収による化学分析など、また表面の反射による波長特性を測定することが可能です。

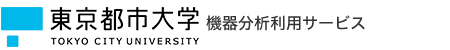

機器の構造を、図8-1に示します。

仕様(日立:U―4100)

| 光源 | 重水素ランプ、ハロゲンランプ |

| 波長範囲 | 175~3,300nm |

| 分光器 | グレーティング・グレーティング |

| 検知器 | 光電子増倍管、冷却型Pbs |

| 積分球 | 150mmφ高感度積分球 |

| バンドパス | UV/VIS : 0.07~5.00nm NIR : 0.2~20nm |

| 波長精度 | UV/VIS : ±0.2nm NIR : ±1.0nm |

| 波長再現性 | UV/VIS : ±0.1nm NIR : ±0.5nm |

| 迷光 | 220nm : 0.0001%T 340nm : 0.0001%T |

| 測光精度 | 1A : ±0.004A 0.5A : ±0.002A |

| 絶対反射角度 | 5°, 12°, 30 , 60° |

使用例

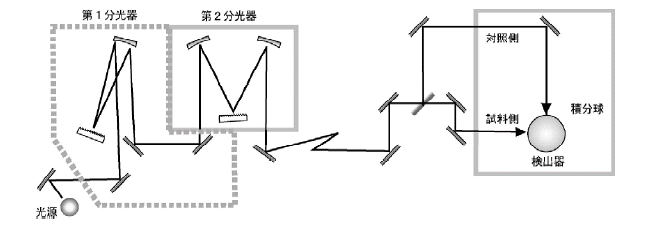

6価クロム溶液をジフェニルカルバジド用い640nm前後の比色を行い含有量の測定を行いました。

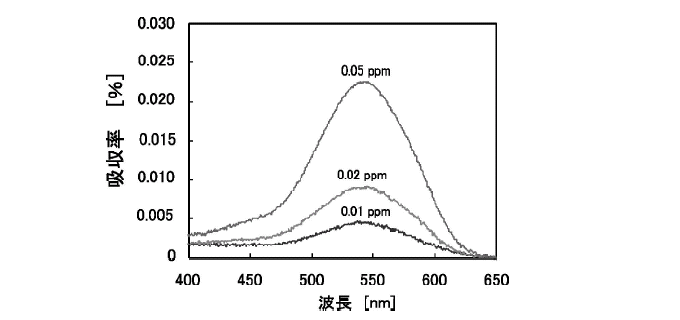

アルミニウム表面の研磨処理の違いで反射率が違うことを測定しました。